Die größte Mineraliensammlung Deutschlands im Berliner Museum für Naturkunde umfasst rund 200.000 Exemplare, das sind 65 % aller bekannten Mineralien. In der Schausammlung können sich die Besucher an 1.077 verschiedenen Mineralienarten erfreuen. Den Grundstock der Sammlung bildeten die Mineralien und Gesteine der Mineraliensammlung des preußischen Königs von 1781. Einige Stücke wurden von berühmten Ausstellungen mitgebracht, wie zum Beispiel die Edelsteine, die Alexander von Humboldt aus Russland mitbrachte.

Der Ausstellungssaal ist weitgehend im Zustand des 19. Jahrhunderts erhalten geblieben und zeigt die Sammlung in historischen Vitrinen. Neu hinzugekommen sind Vitrinen, die mit Hilfe von Büsten, Mineralien, Modellen und historischen Geräten die Geschichte der Mineralogie lebendig werden lassen. Sie verdeutlichen auch einen weiteren wichtigen Aspekt, nämlich warum Mineralien in der Vergangenheit für die Entwicklung der Technik entscheidend waren und auch in Zukunft für unser Leben wichtig sein werden. Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin werden traditionell wegen ihrer Verwendung in der Schmuck- und Münzherstellung geschätzt. Darüber hinaus sind sie heute in der Medizin und in der Katalysatortechnologie unverzichtbar geworden. Glas und Keramik sind in unserer High-Tech-Welt unverzichtbar, und Computer könnten ohne das Element Silizium nicht funktionieren.

Der Berliner Apotheker und Chemiker Martin H. Klaproth (1734-1817), der im heutigen Nikolaiviertel in Berlin eine Apotheke betrieb, führte eine für damalige Verhältnisse sehr genaue Mineralienanalyse durch. Dabei entdeckte er mehrere chemische Elemente, darunter auch das 1789 entdeckte Uran. Im Jahr 1790 wurde das Element in Uran umbenannt. Unser Exponat ist eine der Originalproben, die zur Entdeckung des Urans geführt haben. Die natürliche Radioaktivität des Elements wurde 100 Jahre später von Antoine-Henri Becquerel (1852-1908) und seinem Sohn entdeckt.

Gold wird nicht nur in den klassischen Goldgräberländern Südafrika, Russland, Australien und den USA gefunden, sondern auch - in geringen Mengen - in Deutschland, z.B. bei Reichmannsdorf, Steinheid und Schwarzatal in Thüringen, Goldkronach im Fichtelgebirge und Korbach in Nordhessen. Dieses Stück zeigt eine Goldquarzader, wie sie in Primärlagerstätten häufig vorkommt, eingebettet in Quarz.

Platin ist nach Gold das zweitwichtigste Edelmetall. Es wird in Schmuck, Katalysatoren und zahlreichen anderen technischen Anwendungen eingesetzt. Bemerkenswert sind seine hohe Korrosionsbeständigkeit und seine hohe Dichte von ca. 20 Gramm pro Kubikzentimeter. Dieses große Platin-Nugget wiegt 1.441 Gramm.

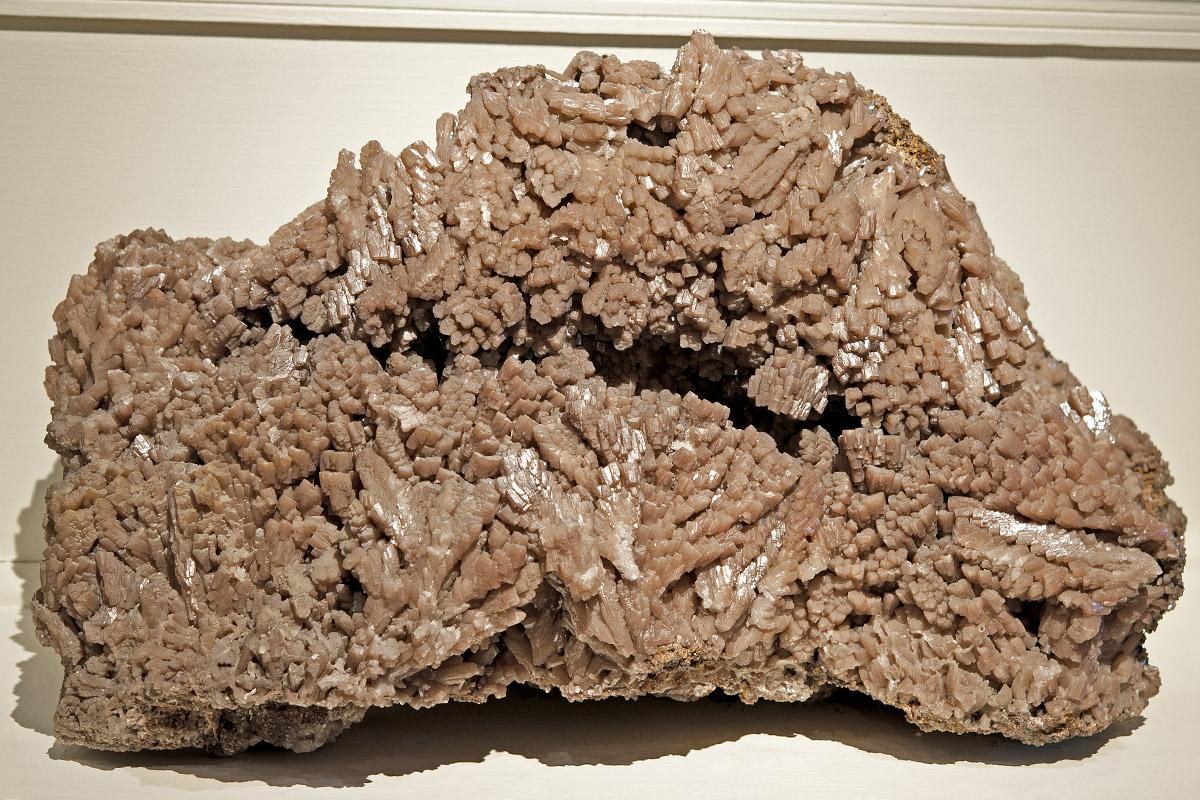

Silber ist ein Metall, das bereits im Altertum bekannt war. Es kommt in sulfidischen Erzlagerstätten vor, in der Regel in Form von groben Klumpen, Platten, gewellten Aggregaten und dendritenartigen Gebilden. Silberkristalle sind jedoch sehr selten und wurden nur an sehr wenigen Stellen gefunden. Diese Probe aus der Sulfiderzlagerstätte Kongsberg ist eines der weltweit eindrucksvollsten Beispiele für kristallisiertes Silber, bestehend aus kubischen Kristallen, die zu einem Skelett zusammengewachsen sind.

Der deutsche Name für Bernstein, Bernstein, stammt aus dem 13. Jahrhundert und bedeutet so viel wie Brennstein“. Bernstein ist ein fossiles Harz, das mit einer rötlich-blauen Flamme brennt. Baltischer Bernstein wird häufig an den Küsten der Ostsee und der Nordsee gefunden. Das hier gezeigte Stück ist mit einem Gewicht von 9.750 Gramm das größte bisher gefundene Stück baltischen Bernsteins. Es wurde 1860 gefunden und im Auftrag der Mineraliensammlung von Gustav Rose (1798-1873) erworben, weil es ein so einzigartiges Stück ist.

Auf seiner Russlandreise im Jahr 1829 besuchte Alexander von Humboldt die Mineralienvorkommen im Tokowaja-Tal, kurz bevor die ersten Smaragde gefunden wurden. Der russische Zar Nikolaus I. überreichte ihm diese bemerkenswerte Smaragdprobe. Die Hohlräume dieser Probe enthalten ein lockeres, blau/braun/graues Gemisch aus Chlorargyrit und Schichtsilikaten. Im Bergwerk ist dieses Gemisch nahezu flüssig und wurde daher von den Bergleuten als „Buttermilchherz“ bezeichnet. Diese Probe wurde bereits 1617 gefunden und stammt aus einer Sammlung des Advokaten Brückner in Leipzig und wurde von Dietrich L. G. Karsten (1768-1810) erworben. Sie ist eine der ältesten Proben in der Mineraliensammlung.